WRITTEN BY VISHEK GOUR

7 जून 1893 की रात दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक 29 साल के नौजवान ( महात्मा गांधी) को धक्का देकर ट्रेन के पहले दर्ज़े से बाहर प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया गया। कहा गया कि तुमने कानून तोड़ा है, तुम नस्ल के अनुसार यात्रा नहीं कर रहे हो। पहले दर्ज़े में तुम नहीं बैठ सकते, कारण? क्योंकि तुम अश्वेत हो।

इस घटना को लेकर मूलतः दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली यह कि अश्वेत होने की बात को सत्य मानकर बिना कुछ कहे नस्ल के दर्ज़े के अनुसार यात्रा की जाए और दूसरी स्थिति यह बनती है कि नस्लभेद की बात पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए मुहतोड़ जवाब दिया जाए।

पर, उस 29 साल के नौजवान ने क्या किया? त्वरित जवाब दिया? या स्थिति की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया? आखिर कैसे जवाब दिया उस 29 साल के नौजवान ने जिसके जवाब के आगे कोई प्रश्न, कोई प्रतिकार, कोई विरोध और न ही कोई विचार टिक पाया। आखिर वह कैसी प्रतिक्रिया या जवाब था जिसने पीटरमारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर उस रात गिरे 29 साल के नौजवान को जिसका नाम मोहन-दास करमचंद गांधी था, एक महात्मा बना दिया।

उपरोक्त सभी सवालों को लेकर बिना झिझके यह कहा जा सकता है कि गांधी का जवाब शांति, अहिंसा और सत्य था। हालांकि यह कहना जितना आसान जान पड़ता है उतना है नहीं, क्योंकि शांति, अहिंसा और सत्य की जो स्थितियां या फिर परिस्थितियां गांधी के जीवन में उभरी वह विरोधाभासी थीं।

पहली नज़र में शांति, अहिंसा और सत्य को लेकर यह अवश्यंभावी कहा जा सकता है कि गांधी ने अपने जीवन में इन तीनों मूल्यों को आत्मसात कर लिया था। हालांकि जब हम गांधी को गहराई से पढ़ते हैं तो यह साफ होता है कि गांधी के लिए उनकी हत्या तक शांति, अहिंसा और सत्य को आत्मसात किये हुए, जीवन में मूल्यों को लेकर दोहराव की स्थितियों को उपजने देने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती थी।

इस कथन और गांधी की स्थिति को लेकर अमेरिकी पत्रकार और लेखक लुई फ़िशर ने अपनी पुस्तक “द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी” में लिखा है कि “गांधी अपने समग्र जीवन को प्रयोगशाला मानते थे और नित्य ही प्रयोग करते रहते थे।”

जब हम गांधी के प्रयोगवाद के पहलुओं पर नज़र डालते हैं तो गांधी की आत्मकथा की चर्चा किये बिना इसका कोई अर्थ नहीं बचता है कि हम प्रयोगवाद की गांधीवादी सैद्धान्तिकी के आत्मसात की स्थितियों की गहराई से पड़ताल कर सकें। गांधी अपने इन्हीं प्रयोगों को सिलसिलेवार ढंग से साप्ताहिक तौर पर नवजीवन पत्रिका में सन 1925 से 1929 तक लिखते रहे।

गांधी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब वह 45 वर्ष के थे। गांधी ने अपने प्रयोगात्मक सैद्धान्तिक जीवन को लिखते हुए बचपन से लेकर 1921 तक की अपनी जीवन यात्रा को लिखा। इस समयावधि को गहराई से देखें तो इस पूरी अवधि में गांधी की 52 वर्ष की आयु शामिल होती है।

इसमें भी अगर गांधी की बाल्यावस्था की तीन वर्षों को घटा दिया जाए तो 49 वर्ष की गांधी के प्रयोगात्मक जीवन की सहज, सटीक और सत्य को रेखांकित करते हुए “सत्य के मेरे प्रयोग” की एक सजीव और लिखती विवरण मिलता है।

गांधी ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में सत्य को निर्दिष्ट करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिस प्रकार से रेखांकित किया है। इसे लेकर एक प्रश्न या यूं कहें तो एक जिज्ञासा मन में उठती ही रहती है, और वह जिज्ञासा यह है कि आखिर गांधी को इस तरह की प्रयोगात्मक और सत्य की विवरणात्मक रूपी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली?

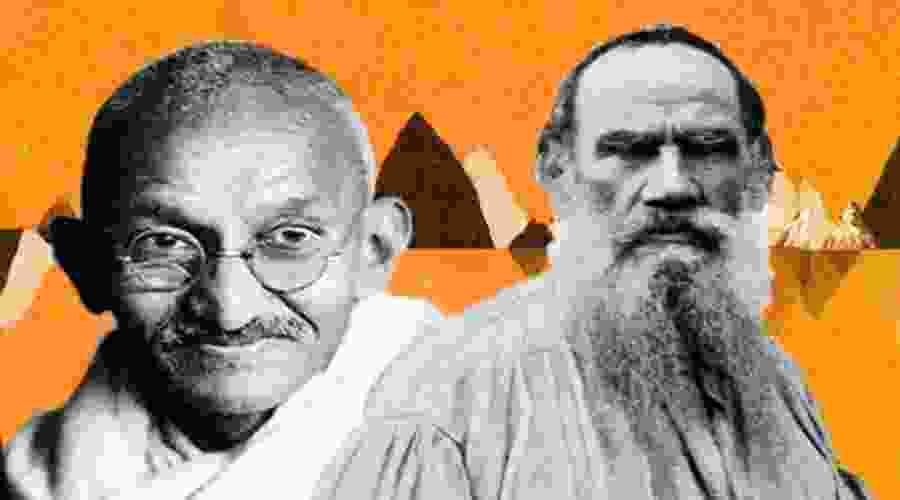

इस जिज्ञासा या प्रश्न का पहला जवाब गांधीवादी सत्यनिष्ठा और प्रयोगात्मक जीवन का स्वरूप हो सकता है और दूसरा गांधी के विचारों में रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय के “कंफेशन” पुस्तक का प्रभाव हो भी सकता है। क्योंकि गांधी के विचारों के बनने, परिपक्व होने और एक स्वरूप लेने में लियो टॉलस्टॉय के विचारों एवं पत्रों का एक अहम योगदान रहा है।

टॉलस्टॉय से गांधी के परिचय को लुई फ़िशर लिखते हैं कि “गांधी का परिचय टॉलस्टॉय की पुस्तक “द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विदिन यू” से हुआ। गांधी ने टॉलस्टॉय से प्रथम व्यक्तिगत संपर्क एक लंबे पत्र के द्वारा किया।

यह पत्र अंग्रेजी में वेस्टमिंस्टर पैलेस होटल, 4 विक्टोरिया स्ट्रीट, एस. डब्ल्यू. लंदन से 1 अक्टूबर 1909 को लिखा गया था और वहाँ से मध्य रूस में टॉलस्टॉय के पास यासनाया पोलियाना रवाना किया गया था। इस पत्र में गांधी जी ने इस रूसी लेखक को ट्रांसवाल के सविनय अवज्ञा आंदोलन से अवगत कराया था।”

इसके बाद गांधी और टॉलस्टॉय के मध्य पत्रों के ज़रिए विचारों का आदान प्रदान और दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन की परिस्थितियों को लेकर बातचीत होने लगी।

इस बीच गांधी को टॉलस्टॉय ने जितने पत्र लिखें उन्हें गांधी ने हिंदुस्तानियों के लिए अहम मानते हुए उनका अनुवाद किया और कहा कि इन पत्रों को भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना चाहिए। ताकि अधिक से अधिक हिंदुस्तानी टॉलस्टॉय के अहिंसा और अहिंसक प्रतिकार के विचारों से अवगत हो सकें।

हिंदुस्तानी यह जान पाएं कि प्रेम के ज़रिए किसी को भी जीता जा सकता है। इस बात को गांधी आत्मनिरीक्षण के स्तर पर समझते थे और इसलिए गांधी का सदैव यह कहना रहा कि “रोड़ा (पत्थर) फेंकने पर उधर से गोली ही आएगी।” चूंकि इस बात की सम्भावना अधिक और त्वरित थी, इसलिए गांधी को टॉलस्टॉय के प्रेम और अहिंसक प्रतिकार के विचार एक नई दृष्टि देते थे। फिलहाल मैं इन पत्रों के हिंदी अनुवाद पर काम कर रहा हूँ।

मैं इस बात के लिए खुदको भाग्यशाली मानता हूँ कि टॉलस्टॉय के उन पत्रों को जिसने गांधी समेत समस्त हिंदुस्तान को उद्देलित किया, जिस पत्र के गुजराती भाषा में अनुवाद के संस्करण की प्रस्तावना खुद गांधी ने लिखी है। उन पत्रों को हिंदी भाषा में अनुवाद करने का मुझे अवसर मिला।

ख़ैर, मैं वापस विषय पर आता हूँ। गांधी के परिपेक्ष्य में टॉलस्टॉय का ज़िक्र आना क्यों आवश्यक है, इस बात के महत्व से अब आप अवगत हैं लेकिन टॉलस्टॉय ही क्यों? हिंदी पट्टी का कोई लेखक क्यों नहीं? या फिर हिंदी के वह ग्रन्थ जिन ग्रन्थों में वह विचार और तर्क निहित हैं जिनकी उपयोगिता की आधारशिला और उत्कृष्टता के निमित्त व्यापक हैं।

आखिर गांधी को इन ग्रन्थों और हिंदी पट्टी के किसी लेखक ने क्यों प्रभावित नहीं किया? या फिर सम्भवतः किया भी होगा तो लुई फ़िशर या अन्य किसी पत्रकार या लेखक ने क्यों किसी भी निबंध, संस्मरण या जीवनी में इसका जिक्र क्यों नहीं किया?

इन प्रश्नों या जिज्ञासों को लेकर जब मैंने गहराई से तथ्यों एवं तर्कों को ढूंढना शुरू किया तो घुमफिरकर मैं टॉलस्टॉय की आत्मकथा “कंफेशन” पर आ गया। टॉलस्टॉय के कंफेशन को जब पढ़ा तो मैं एकदम दंग रह गया। तकरीबन कुछ मिनटों तक मैं सोचता रहा कि आखिर टॉलस्टॉय ने ऐसा क्यों किया?

फिर मैंने टॉलस्टॉय की जीवनी पढ़ी तो बात कुछ कुछ नहीं बल्कि साफ साफ समझ आई कि आखिर टॉलस्टॉय ने ही गांधी को इस स्तर पर कैसे प्रभावित किया कि जब गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी तो इतने सत्यनिष्ठता की पराकाष्ठा को छू गए और इस बात का भी बेझिझक ज़िक्र कर दिया कि वह अपनी पत्नी के प्रति एक निगरानी की स्थिति में रहते थे और वह चाहते थे कि उनकी पत्नी पतिव्रता स्त्री का पालन करे।

जहां तक मेरी समझ मुझे इस तथ्य को लेकर एक विचार की स्थिति बनाने पर बाध्य करती है। वह यह है कि टॉलस्टॉय का अपनी पत्नी को लेकर कामुकता और आसक्त का व्यवहार गांधी को जीवन की उन परिस्थितियों को लेकर सत्यनिष्ठ होने पर विवश करती है, जिन्हें सम्भवतः लोग दरकिनार या फिर उस स्थिति से इंकार करने की स्थिति में आ जाते हैं।

पर गांधी के जीवनी में जो विचार और सत्यनिष्ठता दिखाई देती है वही एकमात्र कारण है कि गांधी की आत्मकथा वस्तुतः विश्व में अपने जैसी एकल जीवनी मानी जाती है।

जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि गांधी के जीवन में विरोधाभासों की अपार संभावनाएं नज़र आती हैं। जिनसे गांधी स्वयं अवगत थे। अस्तु इसलिए उन्होंने अपने समस्त जीवन को प्रयोगशाला कहना सटीक समझा। चूंकि गांधी प्रयोगशाला की बात को लेकर विरोधाभासों से सर्वदा ही घिरे रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहली पुस्तक हिन्द स्वराज की प्रस्तावना में लिखा कि “हिंद स्वराज्य मैंने 1909 में इंग्लैण्ड से दक्षिण अफ्रिका वापिस आते हुए जहाज़ पर लिखी थी।

किताब बम्बई प्रेसीडेंसी में जब्त कर ली गई थी, इसलिए सन 1910 में मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। पुस्तक में व्यक्त विचारों को प्रकाशित हुए इस प्रकार पाँच वर्ष हो चुके हैं। इस बीच उनके संबंध में अनेक व्यक्तियों ने मेरे साथ चर्चा की है। कई अंग्रेज़ों और भारतीयों ने पत्र व्यवहार भी किया है।

बहुतों ने उससे अपना मतभेद प्रकट किया। किन्तु अंत में हुआ यही है कि पुस्तक में मैंने जो विचार व्यक्त किए थे, वे और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। यदि समय की सुविधा हो तो में उन विचारों को युक्तियाँ और उदाहरण देकर और विस्तार दे सकता हूँ, लेकिन उनमें फेरफार करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता।” गांधी की इस बात से यह साफ साफ कहा जा सकता है कि वह विचारों के स्तर पर भी उत्कृष्टता और नूतनता का सहजता से सम्मान और आत्मसात करते थे।

चूंकि गांधी इस बात को समझते थे कि विचारों और कार्य की स्थितियों में विरोधाभास परिस्थितियों की उपज होती है इसलिए वह नित्य ही विचारों को परिष्कृत करने से लेकर उन्हें आत्मसात करने का अभ्यास किया करते थे। इस कथन को भी लुई फ़िशर की ही पुस्तक का रेफरेंस देकर सत्यापित किया जा सकता है कि गांधी ने अपने जीवन के अंत तक प्रयोगों को जारी रखा।

इसके बारे में लुई फ़िशर सिलसिलेवार ढंग से अपनी पुस्तक में लिखते हैं और यह गहराई से तलाशने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर लगभग 70 वर्ष की आयु में भी गांधी ने भोजन, चरखा कातने और लोगों को सम्बोधित करने के प्रयोगों को एक युवक की ऊर्जा के समान कैसे जारी रखा।

गांधी पर चर्चा करने के क्रम में मैंने शुरुआत में लिखा कि गांधी के लिए सत्य, अहिंसा और शांति को आत्मसात करना आसान नहीं रहा बल्कि पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन की घटना को लेकर अगर गांधी की अहिंसा की विवेचना की जाए तो वह कुछ कुछ निष्क्रिय हिंसा का ही एक सम्भावित रूप प्रतीत होता है। क्योंकि हिंसा का एकमात्र पक्ष बाहरी ही हिंसा नहीं होता है बल्कि आंतरिक हिंसा भी एक पक्ष होता है।

गांधी हिंसा के इस स्वरूप से अवगत तो थे लेकिन अहिंसक प्रतिकार की मानवीय दृष्टिकोण के पक्ष को उन्होंने इसलिए भी प्रयोगों के द्वारा लगातार परिष्कृत किया क्योंकि वह टॉलस्टॉय के विचारों से गहराई से प्रभावित हो गए थे। वस्तुतः हिंदुस्तान के आज़ाद होने पर जब आपसी लड़ाई और संघर्ष की परिस्थितियां उतपन्न हुईं तब गांधी ने निष्क्रिय हिंसा को अपने सामने भीषण रूप में हिंसा में तब्दील होते हुए देखा और वह यह कहने पर मजबूर हो गए कि वह अहिंसा की स्थापना में विफल हो रहे।

निष्क्रिय हिंसा को लेकर जहां तक मैं समझता हूँ या मेरी जो एक समझ बनती है वह यह है कि गांधी पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन की घटना से ही निष्क्रिय हिंसा को लेकर समझने के प्रयास करने लगे होंगे।

इस पक्ष को मनोविश्लेषणात्मक रूप से समझे तो ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिग्मेंड फ्रॉयड का एक सिद्धांत है जो किसी भी मनुष्य के आंतरिक व्यवहार को निर्दिष्ट करता है।

फ्रॉयड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के भीतर स्प्रेसड डिजायर या कोई अन्य भाव जो व्यवहारिक रूप से उद्घाटित होता है। जब उसे दबाया जाता है तो मौका मिलते ही वह भीषण रूप में बाहर आता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उभरी भीषण हिंसा इसी निष्क्रिय हिंसा के भाव के उद्घाटन की एक जीवंत विवेचना है।

चूंकि गांधी निष्क्रिय हिंसा और इसकी विभीषिका को पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन की घटना से ही ठीक ठीक समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा को आंतरिक रूप से आत्मसात करने पर ज़ोर दिया और खुद भी निरंतर इसी प्रयास में जुटे रहे। हालांकि हिंदुस्तान में जिस नरम दल का वह हिस्सा थे।

वह दल भी गांधी की अहिंसा को लेकर निष्क्रिय हिंसा के रूप में कार्यरत था। बाकी रही बात गरम दल की तो मुख्यरूप से भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में इस बात को लेकर स्वीकृति जताई कि हिंसा से मेरी आज़ादी की चाहत मात्र एक भ्रम ही रही है। इस स्थिति में भी टॉलस्टॉय के अहिंसक विरोध और प्रेम के विचार को लेकर गांधीवादी विचारधारा आगे बढ़ती है।

IF ANY QUERY CONTACT TO VISHEK GOUR, BY G-MAIL…. [email protected]

READ MORE

- मसहूर भारतीय कॉमेडियन गजोधर भैया ( RAJU SHRIVASTAV) का 58 वर्ष की उम्र में निधन

- जॉन एलिया(JOHN ELIA): मेरे कमरे का क्या बयां करू, यहाँ खून थूका गया है शरारत में

- सुबह के समय ही क्यों आते हैं ज्यादा हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट

- Cardiac attack या heart attack आने पर CPR KAISE करें?

- नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय: मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई न कोई किरण आती है, जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती

- Maharana Pratap Singh: The Invincible Warrior महाराणा प्रताप सिंह का जीवन

[…] […]

[…] […]

[…] […]