समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट

भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने देश के पाँच शहरों(दिल्ली, मुम्बई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता) से गेटवे इंटरनेट एक्सेस सेवा(समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट) प्रारंभ की। सत्र 1998 में यह सेवा देश के अन्य 12 शहरों तक प्रसारित कर दी गयी।

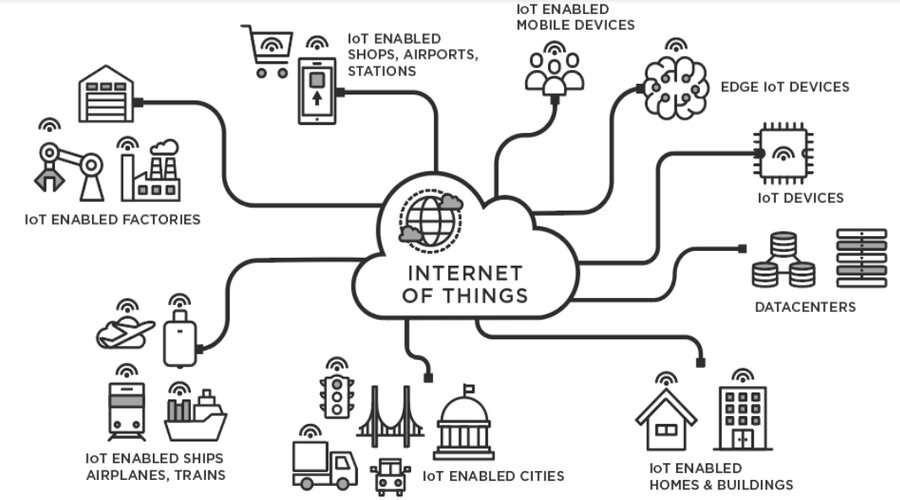

आज भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या करोड़ों में है। आज लोग न केवल अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या कंप्यूटर से बल्कि अपने स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करने लगे हैं। भारत में ब्रॉडबैंड के साथ-साथ मोबाइल इंटरनेट की 2G,3G,4G…की गति का आनंद उठा रहे हैं।

इंटरनेट आज मनोरंजन, सूचना, ज्ञान, प्रद्योगिकी समाचार, खेल, राजनीति, चुनाव, प्रतियोगिता, सामाजिक आंदोलन, व्यापार, आदि का द्वार बन चुका है।

मीडिया अथवा जनसंचार के क्षेत्र में तो इंटरनेट ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में हुए सूचना विस्फोट ने समाचार स्त्रोत का जरिया खड़ा किया है। पुराने प्रचलित स्त्रोतों पर से निर्भरता हटती चली गयी और इंटरनेट के माध्यम से वह सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत होने लगा है।(समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

20वीं सदी के अंतिम दो दशकों में कंप्यूटर के प्रयोग और नए-नए सॉफ्टवेयर के कमाल ने समाचार पत्रों को ही नहीं बल्कि समाचार पत्रों के दफ्तरों तथा समाचार को एकत्र करने वालों, संपादन करने वालों, और उन्हें सजा-सवारकर प्रस्तुत करने वालों व उनकी सोच को भी इसने बदल डाला।

दूसरी ओर पाठकों की अपनी अभिरुचि व उनकी अपनी सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके चलते समाचार पत्र निरंतर बदलते रहने पर मजबूर हुए हैं। सच कहा जाए तो इंटरनेट ने समाचार पत्रों व उनके कार्यालयों की शकल ही बदलकर रख दिया है। (समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

एक ही यूनिट से कई-कई ताजा संस्करण निकलना और वह भी रंगीन पृष्ठों के साथ बहुत ही आसान हो गया है। बहुत से समाचारों के इंटरनेट संस्करण भी निकाले जा रहे हैं।

इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के प्रारंभ में ही कई समाचार पत्रों ने इंटरनेट के भरोसे ही देश-विदेश का पूरा पृष्ठ ही देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विज़ुअल्स के लिए समाचार पत्र व पाठक तरसते रहते थे, वे सब अब बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने लगे। (समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

इंटरनेट ने विदेशी समाचारों व फ़ोटो के लिए अब एजेंसियों पर निर्भरता लगभग समाप्त कर दी है। देश-विदेश के कई स्वतंत्र पत्रकार व फोटोग्राफर अपने द्वारा तैयार समाचारों और फ़ोटो को एजेंसियों की अपेक्षा इंटरनेट के माध्यम से अधिक त्वरित गति से उपलब्ध कराना शुरू किया।

इंटरनेट के आगमन से अब संवाददाताओं पर निर्भरता कम होने लगी है। साथ ही भ्रामक समाचारों से बचना संभव हो रहा है। इसी प्रकार समाचारों के संकलन एवं विश्लेषण में पाठक की भूमिका बहुत नहीं होती थी जबकि आज व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ मिलकर सूचना समुद्र में गोता लगाकर अपनी मनचाही सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट के लिए कोई समय सीमा नहीं है।(समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

यही कारण है कि अब प्रातःकाल समाचार-पत्र(पत्र) आने से पहले ही अधिकांश पाठकों को उन समाचारों की जानकारी इंटरनेट अथवा दूरदर्शन(t.v.) के माध्यम से मिल चुकी होती है। (समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

अब अनेक संवाद समितियों, अपने स्तंभ लेखकों एवं संवाददाताओं पर निर्भर रहने की अपेक्षा इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रही हैं। विभिन्न केंद्रों को परस्पर जोड़कर समाचार समितियां सहज ही अपने ग्राहकों को त्वरित सेवा उपलब्ध करवा सकती हैं।

इंटरनेट का एक लाभ यह भी हुआ कि अब विभिन्न सोशल साइट्स, जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर, आदि पर लोग अपनी बातें कहते हैं और समाचार का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार इंटरनेट ने एक वैकल्पिक पत्रकारिता को जन्म देकर लोगों को अभिव्यक्ति का एक विशाल आकाश प्रदान कर दिया है। (समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

जो समाचार पहले रेडियो, टेलीविजन पर छुप जाते थे वे आज सोशल साइट्स के माध्यम से बच नहीं पाते और इस माध्यम से वे समाचार उजागर हो जाते हैं।

अमेरिका की एक रिसर्च में पाया गया कि 68% लोग सबसे पहले सोशल मीडिया से समाचार प्राप्त करते हैं। रिसर्च के मुताबिक फेसबुक पर 43%, यूट्यूब पर 20% , ट्विटर पर 12%, इंस्टाग्राम पर 8%, लिंकडिन पर 6%, स्नैपचैट पर 5%, व्हाट्सएप पर 2% और टेम्पबर पर 1% लोग सबसे पहले समाचार पाते हैं। यह रिसर्च अमेरिका का है। (समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

अगर भारत में रिसर्च हो तो व्हाट्सएप कहीं आगे निकल जाएगा, लेकिन मुख्य चिंता यही बताई जा रही है कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर लोगों का भरोसा नहीं है क्योंकि लोग इसे फेक न्यूज़ का घर मानते हैं और जो काफ़ी हद तक सही भी है। इस रिसर्च में केवल 42% लोगों ने ही कहा है कि सोशल मीडिया पर विश्वास किया जा सकता है।(समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

सोशल मीडिया में फ़ेसबुक की लोकप्रियता सर्वाधिक रही है। इसका कारण यह है कि फेसबुक ने कुछ अर्से से अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए फेक न्यूज़ के विरुद्ध अभियान चलाए हुए है।

इसके साथ ही उसमें हिंसक तस्वीरों और साम्प्रदायिक सौहाद्र को बिगाड़ने वाली तस्वीरों के ख़िलाफ़ अभियान चला रखा है। फेसबुक के माध्यम से हमें बहुत सारी खबरें प्राप्त होती हैं, खबरों को शेयर करके और कमेंट कर के आगे बढ़ाया जा सकता है। (समाचार स्त्रोत के रूप में इंटरनेट)

ट्विटर से भी हमें अनेक समाचार प्राप्त होते हैं। आजकल समाचार पत्र में खबरें ज्यादातर सोशल मीडिया से ही ली जाती है, ट्विटर इन सब में फेसबुक से आगे निकल गया है और अब ट्विटर न्यूज़ एजेंसीयों के लिए खबर पाने का अच्छा साधन हो गए हैं।

FOR USE EDUCATION PURPOSE ONLYसभी फोटोज़ गूगल ईमेज से ली गयी है….

READ MORE

- अपराध और हिंसा : वैधानिक व्याख्या, प्रावधान एवम् पत्रकारिता

- भारतीय लोकतंत्र के चुनाव प्रक्रिया में जनसंपर्क का महत्व

- विज्ञापन का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए?

- Jansanchar madhyamo ki janmat nirman me bhoomika

- पत्रकारिता के क्षेत्र में उपसंपादक के कार्यों का वर्णन कीजिए ?

- न्यूज़पेपर में समाचार की संरचना का विस्तार से वर्णन करें

- समाचार संपादन में ग्राफ़िक्स, कार्टून और फ़ोटो का चयन

- कथानक आधारित कार्यक्रम और गैर कथानक आधारित कार्यक्रम